印順導師的著作,震聾發聵,為幾代華文佛子提供了重要的佛典說明註解。而其中幾部“黑皮書”,如《說一切有部為主的論書與論師之研究》等,更是重中之重。但常因現代人的種種障難,以致總於門外徘徊。感恩法師慈悲。兩日的課程,為大眾開啟了入阿毘達磨之門,令吾等能於此時一探佛陀教義之精要,也給我們一個機會能開始接近祖師大德的智慧核心。

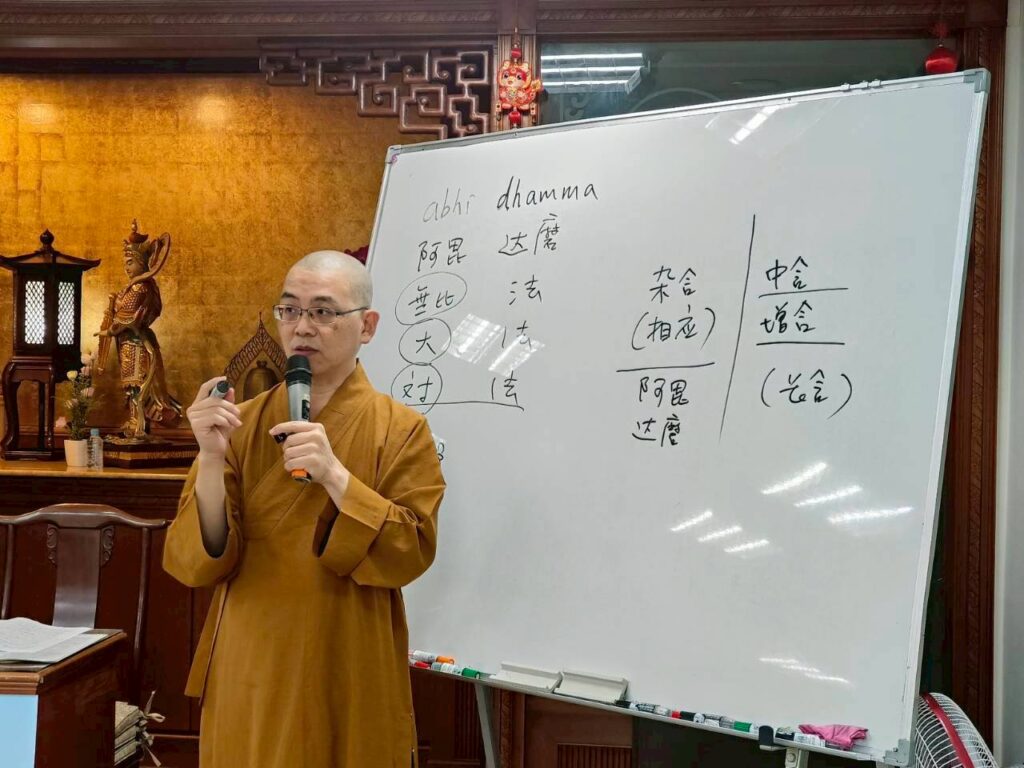

首日課程是在建立阿毘達磨理論部分。首先法師先對阿毘達磨的原義與演變、及各論師對其內容的詮釋等,進行系統性的說明。並於最後依印順導師所提到的重點:阿毘達磨是為了實踐以「聖道為中心」的如實覺觀,進入無漏慧的般若現證。所以在佛陀的法、律外,還需要阿毘達磨來幫助學佛人實修。總括上來說,佛陀由證出教,而佛子們依教趣證,全部加起來就是阿毘達磨。如在《阿毘達磨大毘婆沙論》卷59中,就指出這條實踐之路是要先觀諸法自性無我,入空解脫門,厭離生死。由此欣求涅槃,而得無願解脫;接著繼續修持則入無相解脫,發無漏慧,得證菩提。所以阿毘達磨是個修行的工具書。而我們要學習使用好這種工具,並善加應用於實修之中。

接著次日的課程,法師進一步介紹阿毘達磨的修行內容。也就是如何由凡入聖流。其實佛陀在《雜阿含經》有許多處都有應機隨教而提到修行的次第或內容。像是在《雜阿含270經》中說到「無常想者,能建立無我想。聖弟子住無我想,心離我慢,順得涅槃。」;《雜阿含272經》「於四念處繫心,住無相三昧,修習多修習,惡不善法,從而是滅,無餘永盡。」《雜阿含42經》的七處三觀經,佛陀更要諸比丘,若能善於七處,觀三義,則可漏盡。而《雜阿含281經》佛陀則告訴縈髮目犍連:有六觸入觸律儀(根律儀),才能行三妙行,接著有四念住,七覺分,終至達到明、解脫(涅槃)。「法法相依,從此岸到彼岸。」。但因為佛陀可能是面對的聽受者不同、或時機、所處地點等相異。因此會因材施教。而阿毘達磨論書則在此部分提供了更嚴僅的整合歸納,如於《阿毘達磨大毘婆沙論》卷2(CBETA, T27, no.1545, p.5, c1-4)中說到「若順次第說諸功德者,應先說不淨觀,或持息念等,次說念住,次說三義觀,次說七處善,次說煖,次說頂,次說忍,然後說世第一法。」,而《俱舍論》更嚴密的論列修行入證的程序:「淨器三因→入道二門→勤修三慧→現證四諦」。所以我們可以利用論書建立的完整架構,當閱讀原始經典時更能深入法要。

最後法師於課程中還指出修行的內容即是修集諸善根(順福分善根、順解脫分善根、順抉擇分善根)。而修集一切善根的實踐過程中,皆要以“迴向解脫”為其思願。因為若能念念迴向解脫,不也就是時時趣向學佛的目的!是故修任何善行都能順植善根了。其實這令我想到開印阿闍黎於諸多禪修或佛法宣講時,經常會對與會學員提出的第一個問題。即「來學佛或禪修的目的為何?」不也就是如此,是為了厭離生死輪迴,欣求涅槃而來呀! 所以我們的方向與阿毘達磨為我們指出的聖道是同樣的。

再次感謝能有此一機會到現場聽講。開仁法師的每每開示,總能開啟莘莘佛子們的眼界,讓大家能進一步認識佛陀的教法。更能讓我們有信心去面對可能的障難,祈願很快能再浴法雨。

文/裘以達

點擊閱讀: