zgps20221231

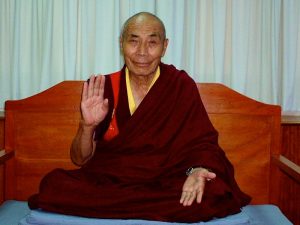

這講解中觀菩蕯戒的文章是貢噶旺秋仁波切(1921-2008)所著,確尊法師藏譯中。

這講解中觀菩蕯戒的文章是貢噶旺秋仁波切(1921-2008)所著,確尊法師藏譯中。

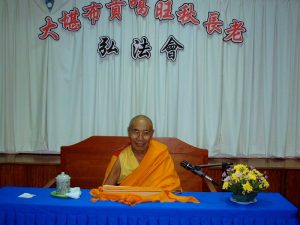

貢噶旺秋仁波切於2002年前來沙巴亞庇講授了《現觀莊嚴論》與《入菩薩行論》。弘法大會由寂靜禪林、亞庇佛教居士林(普陀寺)和亞庇慈音精舍佛法研修會(慈音寺)三大佛教團體聯合主辦。詳文點擊

中 觀 菩 蕯 戒 (點擊下載PDF全文)

受菩薩戒時,首先要發菩提心,心中想「

為了利益一切眾生,要證得遍智的佛陀果位」。由於這個緣故,來受菩薩戒。 一、 菩提心的福德

《入菩蕯行論》中說:發菩提心之後,名字馬上就改變為「佛子」,

也就是改變為「菩蕯」。不但名字改變了,在實質上也獲得改變, 即是成為人、天等一切眾生所應該禮拜的對象。不僅如此,因發菩提心,承諾要度盡無邊的有情,並且自己的志向永遠不退轉,所以,在受了清淨的菩提心戒之後,縱使在晚上睡覺或白天放逸的時候,此菩提心的福德 ,將會不間斷的增長。 其量有多少呢?「等同虛空!」在經典裡佛說:如果發菩提

心的福德有形象,其形象將遍滿虛空, 而且還有剩餘。佛陀還說:若有人以遍滿 三千大千世界的金銀珠寶,供養如恒河沙數的諸佛菩蕯,這樣的福德 都比不上發殊勝菩提心的福德。發殊勝菩提心的福德是如此這般廣 大無邊,要是自己內心能夠生起這樣的菩提心,受戒後所要持守的菩蕯戒,是很容易持守的。 發菩提心,就大乘經典的意思加以註解的有情,有唯識

派與中觀派。其中的唯識派受菩蕯戒的前行、正行與結行儀軌 ,和中觀派有些許不同,兩派所持守的戒律也稍有不同,唯識 派有些甚至較難持守。在《入菩蕯行論》 中講的發菩提心戒,所依的儀軌是中觀派的儀軌,會採用中觀派是 因為其戒極為廣大,在行為上與受戒所依的儀軌, 以及受完戒後所要持守的戒,也都是極為自在。 例如在受戒之前,想要受菩蕯戒的有情,只要是心中想要依著菩蕯戒 來修持的任何一個人,都是可以發菩提心及受菩蕯戒。 發菩提心受菩蕯戒的有情,是不分出家眾或在家眾的,而在家眾過去

是不是具有居士戒,也沒有差別。縱使沒有受過居士戒, 如果他想要受菩蕯戒,也是可以的。不只這樣, 如果過去因為煩惱非常得粗重,由於這樣的力量,讓自己造了一些極 大的惡業,像這一類的有情,後來想要受菩蕯戒, 只要他依著儀軌受菩蕯戒,他的戒體也是可以生起的。 由於這個緣故,所以無論是農夫、工匠、軍人、獵人,或者漁夫,都沒有差別,只要他心中想要受菩蕯戒,都可以受。因此,

在受菩蕯戒之前有一些需要先行的法:一開始要觀想諸佛菩蕯在自己的面前,自己向諸佛菩蕯頂禮、供養、懺悔自己從無始以來到現在所 造的罪業,並且隨喜其他有情所行的善; 還要祈請諸佛菩蕯能夠常轉法輪,以及祈請諸佛菩蕯不入涅槃、長久住世;最後,將以上所行的一切善根,迴向菩提。 行此七支法,最主要是為了懺悔自己的罪業、清淨罪障, 以及累積資糧,使自己能夠成為接受菩蕯戒的法器。 三、菩提善種、行持成佛

行了七支法之後,接下來就是皈依三寶。在皈依三寶時需要唸誦三次

的皈依文,皈依三寶後正式受菩蕯戒。正式受菩蕯戒時,要跟著上師唸誦三次發菩提心文, 唸完之後,自己的心中就真正得到菩蕯戒體,在得戒體之後,要生起歡喜心,因為這對今世所獲得的身體是極有意義的。今天能 夠生起菩提心,在自己的心中獲得極為廣大的福德,因為這個樣子 ,所以要感到高興,除了讓自己心生歡喜之外,也要讓所有 一切的父母眾生心生歡喜。 受完菩蕯戒之後所要持守的戒,是依自己過去曾經受過的別解脫戒而

定。如果自己受過皈依戒,那就是守持皈依戒;如果是皈依戒之外, 還有居士戒,或出家戒,那麼就要行持這些戒。 若在過去沒有機緣受居士戒或出家戒的有情,今天皈依了三寶, 具備皈依戒之後再受菩蕯戒,往後不要忘記三寶、皈依戒。 除了佛以外,不再皈依其他的依怙者;皈依了法,就不隨行非正法 的教法,並且要藉正法的力量來行善、不造惡;皈依了僧, 凡是聖僧眾或修行者,應該要恭敬、頂禮,對他們生起信心。 皈依了三寶,就要盡自己的力量持守不殺生,最好能夠在這一生中 都不再殺生,如果沒有辦法,就試著這一個月內不殺生; 如果連一個月都辦不到,那也沒關係,就持守幾天不殺生; 如果連幾天都做不到,就承諾在受戒這一天不殺生。 承諾之後,如法行持,並且想「我所行的這一切善根,是為了利益一

切眾生」,光是這樣地持守菩蕯戒也是可以的。甚至有些人因 為條件的關係,連這個都辦不到,那也沒有關係,今天受了菩蕯戒之 後,若偶爾起了「自己在未來為了要利益眾生,所以要成佛」 這樣的心念,記起自己過去曾受了菩蕯戒,光是只有這樣的心念在自 己的心中生起,也都能夠受菩蕯戒。 今天大家有很好的因緣條件,能夠依著儀軌發菩提心、受菩蕯戒,並

且受了菩蕯戒之後在一段時間裡也持守菩蕯戒,此時在心中已經種下 善根種子。如果未來由於因緣條件的關係,遇到了惡友或不好的上師 ,自己的心念改變「認為過去所受的菩蕯戒是不對的, 自己根本無法成佛,以後不要再利益眾生了」, 當有這樣的心念生起,即違背了菩蕯戒,也就是捨了菩蕯戒。 捨菩蕯戒有捨戒的過失,來世會墮落到地獄道中受苦, 但由於心中已種下善根種子的緣故,縱使以後捨棄了菩蕯戒, 未來當某一期生命再獲得人身時,若能再遇到上師, 一定會有因緣再受菩蕯戒,並依菩蕯戒行持、修持, 最後能夠依著行持而證得佛陀的果位。由於這個緣故,雖然因緣上捨 棄了菩蕯戒,但菩蕯戒的戒體是不會捨棄我們的!依著所受的菩蕯戒 ,未來我們一定能夠成佛! 經典裡有這樣的記載:有些具有神通的惡魔,在心中生起了惡心念,

來到了文殊菩蕯面前,文殊菩蕯告訴他們要發菩提心、受菩蕯戒,但 他們很不高興,現出惡相說:「我們不受!」於是,文殊菩蕯現出 忿怒相,在一彈指之後,惡魔頭及眷屬的身體形象馬上改變了, 變得非常老、醜、衰弱,而且身上也沒有任何神通的力量。 這是因為文殊菩蕯的加持,所以他們沒有辦法展現出過去有的神通力 。因此他們來到釋迦牟尼佛面前,希望佛陀能夠幫助他們,說:「因 為文殊菩蕯的緣故,使我們變成這個樣子,祈請佛陀能夠救護我們。 」佛陀回答說:「文殊菩蕯繫縛你們,縱使有一百個我、一千個我、 一萬個我,也都不能去除文殊菩蕯加諸於你們的繫縛。」 連佛陀都沒有辦法,到底應該怎麼做才好呢? 他們開始商量,有些說:「繫縛我們的是文殊菩蕯,只有去求文殊菩

蕯來解開我們的繫縛。」有些反對,認為要去求仇敵, 不如死了算了。最後,達成了協議:為了解除身上的繫縛, 必須去找文殊菩蕯,但他一定會要我們受菩蕯戒,當他開口的時候, 我們先假裝說好,等發菩提心、受菩蕯戒之後, 他將我們身上的法力去除掉,那時,我們再把菩蕯戒捨掉就可以了 。於是,眾惡魔前往祈求文殊菩蕯解除對他們的繫縛,果然, 文殊菩蕯說:「可以,只要你們發菩提心、受菩蕯戒, 我就解除對你們的法力。」於是大家在發菩提心、 受菩蕯戒之後,文殊菩蕯也在一彈指間恢復了他們以往的神通。 受完戒離開之後,就像之前所說的在法力解除後,他們就要捨掉所受

的菩蕯戒,但是菩蕯戒的種子已經深植在內心,他們根本不知道要如 何把這個戒捨掉,由於此因緣,所以他們有機緣持守菩蕯戒、 在菩蕯道上修持。在經典上記載,惡魔欺騙文殊菩蕯, 在文殊菩蕯面前發菩提心、受菩蕯戒,後來佛陀也授記他們在未來世 將會成佛。像他們這樣也都能成佛,所以我們要想: 今天有福德來受菩蕯戒,無論如何一定要發菩提心受菩蕯戒, 自己未來也一定能夠成佛。請各位細細思索上面所講的這一層道理。 今天因緣殊勝,我們師徒能夠聚集在同一個地方,依照簡要的儀軌

來受菩蕯戒。其實只要我們對釋迦牟尼佛與十方諸佛菩蕯有信心及虔 誠恭敬,他們隨時隨地都在我們面前,沒有離開過我們。 現在我們心裡想著:導師釋迦牟尼佛就在自己的面前, 釋尊的周圍圍繞著諸佛菩蕯,我們對十方諸佛菩蕯深具信心, 並且極為恭敬、虔誠地在祂們的面前行七支法:頂禮、供養、懺悔、 隨喜、請轉法輪、請佛住世、迴向。 1. 對治我慢的「頂禮支」:

若現有的環境無法實際頂禮,則心中觀想自己在頂禮, 但不是只有這個身體在頂禮而已,而是這個身體變化無量無邊等同 微塵數般的身體和一切父母眾生在頂禮。 2. 對治吝嗇的「供養支」:在跟著念誦的時候,觀想

著自己和所有一切父母眾生,向十方諸佛菩蕯及釋迦牟尼佛行供養 ,還要觀想著自己的心中變化無量無邊世間上最好的供養物 ,如花、香、燈、塗、食物、音樂、傘、幡,及蓋等等,供養諸佛菩蕯。 3. 懺悔所造惡業的「懺悔支」:

口中跟著念誦懺悔偈,懺悔自己從無始以來到現在,由於心中的貪、 瞋、痴、嫉妒、我慢、吝嗇等煩惱生起,經由身、語、 意三門所造的十惡、五無間罪,這些都在諸佛菩蕯面前懺悔。 4. 隨喜一切聖者、有情所行之善的「隨喜支」:為了清

淨自己因嫉妒其他有情眾生的圓滿、富足、行善的惡業, 所以在諸佛菩蕯面前唸隨喜的文句,此時要以毫無嫉妒的心隨喜佛 、菩蕯、阿羅漢、辟支佛,以及其他所有有情眾生所行的善。 5. 祈求十方諸佛轉法輪的「請轉法輪支」:

十方世界中,有些佛成佛之後並未轉法輪,於是祈請諸佛為了 利益眾生而轉法輪。如是請佛轉法輪,能夠清淨自己從無始以來 到現在的不恭敬正法、捨棄正法的惡業。心中觀想祈請十方諸十方諸佛轉法輪,口中跟著唸誦祈請諸佛轉法輪的文句, 祈請諸佛轉法輪。 6. 請佛不入涅槃的「請佛住世支」:十方世界中,

有佛轉完法轉、隨即入滅的情形,於即將入滅的諸佛,自己心中 觀想祈求祂們不要入滅,請求祂們永遠住世間。 7. 普願眾生皆成佛的「迴向支」:

經由以上六支累積資糧,即頂禮十方諸佛菩蕯;供養十方諸佛菩蕯; 在十方諸佛菩蕯前懺悔自己過去所造的罪業;在十方諸佛菩蕯前隨喜 其他諸有情所行的善根;祈請十方諸佛轉法輪; 祈求十方諸佛不入涅槃,長久住世。接下來, 將自己所行的善根資糧,藉由迴向給所有一切眾生,在不久的未來都 能成佛,以此成為成佛之因。當跟著一起唸誦迴向偈時, 心中要如此觀想。 行七支法是為了要清淨無法生起菩提心的違緣障礙,即過去我們自己

所造的違緣障礙,除此之外,為了讓發菩提心的順緣能夠具足,須透過七支法累積廣大的資糧。 五、皈依三寶、受菩蕯戒

現在,所行的七支法已經圓滿,接下來真正進入受菩蕯戒。在受菩蕯

戒之前,要祈請十方諸佛菩蕯垂念和皈依三寶,皈依文的意思是從今 天起直到成佛之間,我將誠心的皈依佛法僧三寶; 接著受菩蕯戒時是「願菩提心戒」和「行菩提心戒」一起受,所以是用願菩提心戒和行菩提心戒的儀軌。 跟著唸菩蕯戒的文,文義即過去諸佛為了利益一切眾生,是如何的發菩提

心,發菩提心之後,是如何依著菩蕯戒的次第修持,我今天也和祂們一樣,為了利益一切眾生而發起菩提心,並和祂們一 樣依菩蕯戒的次第修持。心中要想:自己在諸佛菩蕯的見證下, 也要和祂們一樣發菩提心,並修學、行持菩蕯道。 受菩蕯戒一開始的時候,要先祈請十方諸佛菩蕯垂念自己,接著唸誦第一遍菩

蕯戒的戒文,跟著唸誦第二遍,心中再次想諸佛菩蕯為 自己受菩蕯戒的見證者,祂們坐在前面,自己發誓承諾像釋迦牟尼佛過 去等諸佛,在未成佛之前是如何發菩提心,發了菩提心之後是如何修 習菩蕯戒的學處,我今天也一樣,在諸佛菩薩面前將受菩蕯戒,受完菩蕯戒之後,將依著菩蕯戒修學;跟著唸完第三遍的時候,要想自己己經獲得菩蕯戒,然後心生歡喜! 現在各位的心中已經獲得了菩蕯戒體,發菩提心的菩蕯戒比滿願摩

尼寶珠還要珍貴。如果過去已經受菩蕯戒,今天又再受菩蕯戒,會使得善根更加增長;若是過去未曾發菩提心、受菩蕯戒的人,現 在已經獲得菩蕯戒,成為菩蕯了。不只是名字改變成為菩蕯,也成為人、天、阿修羅等眾生應該頂禮的對象,心中 已經生起極為殊勝的菩提心,猶如去除死魔的甘露, 因為這樣的善根,將獲得極大的利益。 六、醍醐甘露、滿願菩提

菩提心已經在自己的心中生起,從今以後礙障修行的違緣障礙、

法上的障礙,將會漸漸去除,壽命、福德等順緣將不斷增長。任 何一個眾生只是依著這個教法修持,都能獲得無盡的寶藏,就像獲得「去除所有一切貧窮的無盡寶藏」般。「菩提心」是 能夠去除自己以及所有一切父母眾生心中的貪、瞋、癡等煩惱最好的 藥,因為一再的在三界輪迴中流轉,極為痛苦疲憊的, 當心中生起菩提心,就能成為修行的大助緣。 從惡道生到善道,再從善道到解脫、成佛的階梯是菩提心;能夠去除

所有一切眾生心中貪瞋等煩惱的藥,也是菩提心;能夠根除所有一 切眾生無知、無明及愚闇的大太陽,也是菩提心;佛陀所說的三藏十 二部,八萬四千法門就像牛奶,依著自己聞思的智慧攪拌,能夠產生醍醐,這就是菩提心; 所有一切眾在三界六道中不斷漂浮, 他們都想要獲得到快樂,這菩提心就是所有一切眾生快樂的泉源,所 以菩提心能夠滿足一切眾生的所有心願。 今天我們能夠有這麼大的因緣福報受菩蕯戒,成為佛的心子菩蕯,應

該感到高興。接下來是要讓其他的父母眾生都歡喜,我們應該對一切眾生說:「我今天在十方諸佛見證下發誓承諾,要利益一切眾生,你們應該感到高興!」在前行的七支法之後,祈請十方諸佛菩蕯見證、 安坐在自己的面前,我們在衪們的面前受皈依戒, 受完皈依戒之後受菩蕯戒,不但自己心生歡喜,也讓其他眾生心生歡喜,令自他生歡喜,是最後的結行。 至此,各位已經完整的受完菩蕯戒、獲得菩蕯戒,成為男女菩蕯。

我們所行的頂禮、皈依、供養等善都是「為了利益一切眾 生,要成佛」,如果自己能夠不忘失這一點,那麼今天所受的菩蕯戒學處已經 是具足了。在這之上,如果自己還能夠持守其他菩蕯戒, 就盡量行持,依自己的力量能夠做多少就行持多少。 心中有這樣的想法,無論所行的善是大或小、多或少,這一切善根都 會成為未來成佛的因。 我們今天入了佛門、皈依三寶,最主要是為了修學佛法,而修持佛法

不只是希望獲得解脫,也希望能夠獲得佛陀的果位。在這一條道路上 ,沒有任何一個善比發菩提心、受菩蕯戒的利益還大, 這是波羅密乘教法中最為珍貴的教法。從今以後,我們師徒都應該二 六時中一再地生起殊勝的菩提心,以利益一切眾生、 想要成佛的心行一切善。如果過程中偶爾造了惡業, 我們再以諸佛菩蕯做為見證,在祂們的面前懺悔,除了自己平常這樣修持之外,也要發願盡力為眾生宣揚、宣說 ! 文/貢噶旺秋仁波切(1921-2008)

藏譯中/確尊法師