開仁法師連續三天在香港理工大學的講座,終於圓滿。深刻的感受到「佛法不再遙遠」而是如此貼近「生活的智慧」。每次聽法師的課或開示,總有許多的感悟。尤其常常是給我一個「當頭棒喝」猶如香板不經意的就打到心坎裡,點化迷悟的我,獲益良多,法喜充滿。開仁法師此次香江之行,自 8 月 21 日在淨念行弘講〈如理作意〉之外,接著自8 月23、24、25日三天在香港理工大學的TU101 田家炳演講廳,宣講的主題,分別為「佛教在人間」的教學特色,「鴦掘魔羅」的教育意義及「正念正知」的活學活用。此次講座的特色,法師除了宣弘法義之外,還帶領大家學習及體驗「四念住」,並同時有線上 Zoom 同步弘講,共約有600多人同霑法益。法師看到社會的亂象及動盪,人心的浮燥不安,所以特別安排這系列切合現狀的主題,讓我們聽聞佛法而能將佛法運用在生活中,成為「活用」的「學佛」,而不是書本裡或知識性的「佛學」。但解行要並重,方能成就。

開仁法師連續三天在香港理工大學的講座,終於圓滿。深刻的感受到「佛法不再遙遠」而是如此貼近「生活的智慧」。每次聽法師的課或開示,總有許多的感悟。尤其常常是給我一個「當頭棒喝」猶如香板不經意的就打到心坎裡,點化迷悟的我,獲益良多,法喜充滿。開仁法師此次香江之行,自 8 月 21 日在淨念行弘講〈如理作意〉之外,接著自8 月23、24、25日三天在香港理工大學的TU101 田家炳演講廳,宣講的主題,分別為「佛教在人間」的教學特色,「鴦掘魔羅」的教育意義及「正念正知」的活學活用。此次講座的特色,法師除了宣弘法義之外,還帶領大家學習及體驗「四念住」,並同時有線上 Zoom 同步弘講,共約有600多人同霑法益。法師看到社會的亂象及動盪,人心的浮燥不安,所以特別安排這系列切合現狀的主題,讓我們聽聞佛法而能將佛法運用在生活中,成為「活用」的「學佛」,而不是書本裡或知識性的「佛學」。但解行要並重,方能成就。

8月23日「佛在人間」的教學特色

我們都知道佛陀是在「人間」成佛。他在菩提樹下運用智力、願力及精進力,發現了宇宙的真理「緣起法」,徹悟了人生的真諦,成為人間的佛陀。佛陀出現到人間是為瞭解決人類生老病死的根本問題。

佛陀在當年印度「不平等」的「種姓制度」下,創建了「眾生平等」的「佛教」,是悲智雙運也是創舉。那麼佛教在人間的教學特色是什麼?這就是今天法師想要傳達的法要。法師說:我們想要成佛,必先「結人緣」,最後才能「人成即佛成」。

人生的痛苦來自無知,所以要運用智識改善人生無知的痛苦。「運用智識」是由認知、意向、行為、念頭、思想所組成的。我們要培養「正見」,由錯誤的認知,經由佛法的熏習,如理思惟而成「正見」,改變您的「意向」而如法「行」。

人生的痛苦來自無知,所以要運用智識改善人生無知的痛苦。「運用智識」是由認知、意向、行為、念頭、思想所組成的。我們要培養「正見」,由錯誤的認知,經由佛法的熏習,如理思惟而成「正見」,改變您的「意向」而如法「行」。

佛如一盞明燈,指引眾生見到自身痛苦與疑惑的原因,並提供解決的方法。我們要覺察自己的毛病,例如「懈怠」我們要用「精進」來對治;所謂精進的主旨,就是「四正勤」:未生善令生,已生善令增長;未生惡令不生,已生惡令斷。《佛遺教經》雲:「若勤精進,則事無難。」;又如「瞋」心起時,要以「慈悲觀」對治。瞋恚是烈火,是傷人毒箭,會破壞一切善法功德,斷人法身慧命,所以每當有令自己惱怒的事情發生時,要學會「忍」,靜下心用佛法的道理思惟;注意自己的起心動念,守護六根不被外境所染,時時保持自性的清淨,這就是修行。法師說,我們要每天檢視我們的身口意三業並時時觀照自己的起心動念,是否如法,是否清淨無染。

以下隨錄當日法師的重點金句:

以下隨錄當日法師的重點金句:

我們每天誦經,是不是常常散心誦經或念佛?我們要提醒自己除了要隨文入觀之外,我們要憶念佛法的好,多思惟關於能改變我們生命的道理。而不是嘴巴誦著經文,而心中卻盡想些與了生脫死無關的東西。

佛陀是一位善於思考的人。我們也很會思考,但是我們都思考煩惱,跟思考怎麼對付別人,怎麼樣賺更多的錢,這些就不能夠激活我們生命的本能。所以我們要多思惟關於「能改變我們生命」的道理。

人有三個特勝,是其他道眾生所沒有的。第一次勇猛勝:第二個是憶念勝;第三個梵行勝。在第二個憶念勝裡,我們的智慧是由經驗累積而來的,憶念勝是著重在開發智慧。譬如昨天學了什麼,今天學新的累積下來就成為一個人的智慧。所以「憶念勝」是開發我們「智慧」的本能。

法師問大家頭腦裡存有多少是佛法?佔的比例是多少?大家回答是很少沒超過 50%。法師說沒有 50% 還希望沒有煩惱,希望求解脫?我們沒有這樣的用心,而希望 有這樣的結果,那是不可能的。所以法師提醒我們的記憶如果常常記憶一些瑣碎的事情,人我是非,記久了就會變得遲鈍。為什麼呢?因為煩惱重。因為煩惱重智慧就不開。所以在生活上大家要留意不要記憶那些小事情。學佛之後要做簡擇,哪些是放在 記憶裡面的,哪一些不要放,因為是由我自己決定。

法師問大家頭腦裡存有多少是佛法?佔的比例是多少?大家回答是很少沒超過 50%。法師說沒有 50% 還希望沒有煩惱,希望求解脫?我們沒有這樣的用心,而希望 有這樣的結果,那是不可能的。所以法師提醒我們的記憶如果常常記憶一些瑣碎的事情,人我是非,記久了就會變得遲鈍。為什麼呢?因為煩惱重。因為煩惱重智慧就不開。所以在生活上大家要留意不要記憶那些小事情。學佛之後要做簡擇,哪些是放在 記憶裡面的,哪一些不要放,因為是由我自己決定。

我們學佛第一個要培養的是善根。有「解脫分」善根的人就有出離心、菩提心。如何種出離心跟菩提心呢?你可以從布施、持戒、聽聞佛法、修禪定都可以做到,全部都可以種善根。 種善根的基礎,在於你看到生死輪迴的過患,與諸法無我、涅槃解脫的功德。 法師還分享了仁俊長老說:我們學佛要發願,「願勝於情,法重於命。」我們要把佛法看得比生命還要重要。這樣我們才能夠真正的學到佛法的精髓。

8月24日「鴦掘魔羅」的教育意義

央掘魔羅是佛陀在世時,住在舍衛城的人。他因為受了邪師教唆而大肆殺人,他 的老師故意叫他用 1000 人的手指為鬘,作為畢業的證明,可見正知見是何其重要。最後受釋迦牟尼佛度化,收為弟子,而證得阿羅漢果。這是一個很精彩又富有教育意義的故事。

央掘魔羅是佛陀在世時,住在舍衛城的人。他因為受了邪師教唆而大肆殺人,他 的老師故意叫他用 1000 人的手指為鬘,作為畢業的證明,可見正知見是何其重要。最後受釋迦牟尼佛度化,收為弟子,而證得阿羅漢果。這是一個很精彩又富有教育意義的故事。

央掘魔羅出生在一個婆羅門的家庭,他的父親是位博學又是波斯匿王的國師。央掘魔羅出生時的星象為「強盜」,其父為改變他的兇惡習性,所以特別為他取名為 「阿辛薩迦」,意思是「無害」。《央掘魔羅經》是一部講「業力」的經,它的內容是敘述央掘魔羅受邪教外道誤導,以殺死1000 個人的右手尾指就能畢業。因央掘魔羅沒有遇上正知見的「善知識」,所以就帶著大刀進入森林,殺死行人並割下手指,將 指骨像花鬘一般地串了起來。波斯匿王也聽聞此事,故號令軍隊逮捕央掘摩羅。央母 聽聞此事,知是其兒,愛子之母便獨自前往想警告並拯救兒子。央掘魔羅此時已經殺了 999 個人,當他將要殺到第1000 個人時,那位剛好是他的母親,正當央掘摩羅要殺 母親時,佛陀因有神通,適時示現神通而度化央掘魔羅,使他去邪歸正並在佛陀座下出家,最終證得阿羅漢果的故事。足見教育可改變一個人的良知,而且建立正知正見尤為重要。

「央掘魔羅」的教育意義,除了上述的由「殺人魔」而最終證得「阿羅漢」之外,由黑轉白的人生之外,還有另一個意義就是「人人都有機會成佛」。我們只要在 思惟上,決定要走「正道」(如理作意)就堅持到底,這就是改變「現世」因緣的毅力。當我們遇到困境或逆境時,有沒有「堅持到底」的決心?要自己好好的思惟。

「央掘魔羅」的教育意義,除了上述的由「殺人魔」而最終證得「阿羅漢」之外,由黑轉白的人生之外,還有另一個意義就是「人人都有機會成佛」。我們只要在 思惟上,決定要走「正道」(如理作意)就堅持到底,這就是改變「現世」因緣的毅力。當我們遇到困境或逆境時,有沒有「堅持到底」的決心?要自己好好的思惟。

以下隨錄當日法師的重點金句:

這個故事中的央掘魔羅,就是我們成語「放下屠刀,立地成佛」的代表人物。

央掘魔羅因過去做了殺人魔的事,所以出家後常常托空缽,就是沒有人家要布施供 養他。央掘魔羅有一次在托缽的時候遇到一個難產的婦女,所以就跑回去跟佛陀報告此事,佛陀就教他對著婦女說「我自『出生』以來,沒有傷害過任何一個眾生的生 命。」央掘魔羅就跟佛陀說,我殺了 999 個人的生命,說我沒有傷害過任何一個眾生 的生命,不是打妄語嗎?佛陀就說,那您就改說「我從『出家』以來,沒有傷害過任 何一個眾生的生命。」,所以我用我清淨的的行為,來祝福您,結果孩子跟媽媽都平 安的順產了。因有聖者清淨心的祝福,所以母子都平安。這也就是我們誦經後的迴向,就是一種「祝願」(祝福)。所以我們要給人家祝福,自己的身口意要很清淨。

當我們的惡業被善業完全取代的時候,就像被烏雲遮住的月亮,烏雲全部都散掉了,月亮出來了,月光很明亮。善業完全覆蓋了惡業。

當我們的惡業被善業完全取代的時候,就像被烏雲遮住的月亮,烏雲全部都散掉了,月亮出來了,月光很明亮。善業完全覆蓋了惡業。

我們佛教的業力觀基本上是法則,從我們的意念成為我們的思想,有了意念就會展現出行為和語言,身業跟口業,有這些造作之後,我們就會獲得相應的果報。

法師說:我們是否真能堅持善業?我們如果遇到利益的時候,會把「善」先擺一 邊,把「利益」擺中間。所以要有「如理作意/思維」(8/21 在淨念行所講的主題,也可以上網重溫):當正面思考,煩惱就會被消融。

要造善業或惡業,我們是有選擇權的,因為這決定權在於我們自己,所以我們一定要決意自己不斷地往善的方向發展。

如果將業力說成是「命中注定」就是放棄自己改變的自由意志。這是沒有「緣起的智慧」,決定權在我們自己,只要有心向善,還是可改變。就如央掘魔羅遇到不好的老師,即使造了惡,還是有改變的因緣,只要願意,要抓住機會,就能改善自己的命運。

如果將業力說成是「命中注定」就是放棄自己改變的自由意志。這是沒有「緣起的智慧」,決定權在我們自己,只要有心向善,還是可改變。就如央掘魔羅遇到不好的老師,即使造了惡,還是有改變的因緣,只要願意,要抓住機會,就能改善自己的命運。

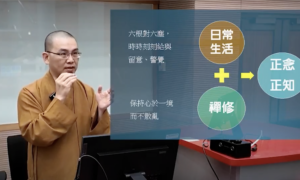

8月25日「正念正知」的活學活用

對於一個實修者而言,最重要的是「守心」,而守心最重要的就是「正念、正知」。「正念、正知」在不同的經典有不同的定義。

對於一個實修者而言,最重要的是「守心」,而守心最重要的就是「正念、正知」。「正念、正知」在不同的經典有不同的定義。

「正念」指的是記得修行方法的內容、次第,而且「不忘失」。「念」的巴利是 sati,源自梵文動詞 smṛti,意思 是「記得」,「當下」。在佛教「心的訓練」系統 中,「念」的意思就是要「記得∕覺知當下」。其特質是清楚地覺知或者回憶現在正發 生的事。「念」有助於成就「止」和「觀」。「念」的兩個定義:「憶念」與「繫心 一境」,兩者的關係,因為心持續不斷地憶念同一個過去「曾習境」,從而獲得禪 定,可說「憶念」與「繫心一境」有著相同的意思。「念」也可以引導我們的心「轉 向」,例如當我們被色、聲所吸引,使不善心快要生起時,「念」是引導心由外向內 覺察。修觀:為了達到觀智與智慧的體現,則須以多樣化的方式修習正念。在這個修行階段,念的任務是以最高的精確度去觀察、覺知、審查現象,直到認清它們的本質。「正念」的任務就是去清理認知的領域,「念」讓經驗在當下原原本本地呈現。 「正知」就是「清楚的理解」(clear comprehension)。

菩提長老認為 sampajañña 的意思:

(1)是我們在日常生活的各種活動中,廣泛運用的一種「清楚的理解、確切的理解」;

(2)在禪修時則是指能夠很清楚地知道、理解禪修的所緣。

修止或觀,不管修哪一種法,正念與正知是非常重要的。

正念:能夠記住或守住所緣(即專注目標); 正知:清楚地知道或完全的了知於所緣現象,是智相應心,是慧心所。

「觀智的體證」是對於感官經驗,知道它只是感官的對象,其本質是「無常、苦、無我」,而不被欲望或感官娛樂所迷惑。

「觀智的體證」是對於感官經驗,知道它只是感官的對象,其本質是「無常、苦、無我」,而不被欲望或感官娛樂所迷惑。

藉由「正念」與「正知」的修行,禪修者得以守護禪修的目標, 以及保持不間斷 的如理作意。「正念、正知」可用於禪修方面也可以用到生活方面。「正念」就是四 念住;「正知」就是「行住坐臥來去」等的所有動作都清清楚楚。

以下隨錄當日法師的重點金句:

修行我們說很難,但也很容易。從我們的行住坐臥中培養「正念、正知」。

在修行的過程中要讀經論。

中觀雖然都在「破」別人,但其知見是很有力量的。

中觀與正見的學習,是學佛者很重要的破「我見」、「身見」及「自性見」的要領。這種能力如果無法消融在生活中,很難讓自己活得快樂。應該要加強「禪修」。

禪修在修行的過程裡面,是無法否定的。因為佛陀是因「禪修」在菩提樹下「觀緣起」而開悟的。

今天分享的「正念、正知」也是從經典上掌握它的要領。

「正念、正知」可用於禪修方面也可以用到生活方面。如今天來聽講座,如何保持「正念、正知」?專心的聽。如果冷氣吹得太舒服了,而夢周公了,就沒有「正念、正知」了,也就是「失念」。

《雜阿含經》與《相應部》的「正念、正知」有時是單獨出現的,就是只有「正念、正知」前後都沒有了。「正念」就是四念住;「正知」就是「行住坐臥來去」等的所有動作都清清楚楚。 《雜阿含經‧六處相應》守護六根就如養牛的人,都用柵欄圍起來,所以自己的牛一定要在自己的柵欄裡面。佛陀說如果我們有守護六根的話,牛就不會走出柵欄。如果 沒有守護的話,打開了柵欄,牛就走到鄰家去吃人家的菜或踐踏別人的東西,所以我 們要守護我們的六根才不會犯錯。

在根對境的時候,要保持「正念、正知」是有點困難。如果有「禪修」的訓練,才有辦法守護。

用經論培養智慧,將佛法的智慧運用在生活中。修行最主要是去除煩惱,轉迷成悟,轉染成淨。禪修是培養覺察覺照的能力,以破除自己的煩惱、執著,透過禪修,來提升覺察力讓身心更清淨、安定,就能調和身心不再造業,成就更圓滿的人生。

感恩,祝福 一切的善緣。~~~

[wzslider autoplay=”true” height=”600″ transition=”‘flash'” lightbox=”true”]