開印比丘以佛法而觀書藝。他面對學問時的嚴謹與尊重成就了他的才華與造詣。開印比丘說:「生活中所有的學習、思想和生命經歷,皆應自然而然呈現在書法家的書藝表現上。書藝若為創作而創作,流於標新立異,甚至矯揉造作。倘若根基不實,則難免虛浮。」

開印比丘1968年出生於沙巴州亞庇市,少年時皈依馬來西亞漢語系佛教之父 竺摩長老(嶺南畫派高劍父的門人),法名「心元」;19歲依止檳城洪福寺文建上人披剃出家做沙彌時,上人取法號為「章偉」,為感恩兩位前輩的厚愛,複因個人特好宋代米元章(亦稱米芾、米南宮)「入晉人格徹」的氣韻情致,故另取「章元」為書法字號。

1987年出家後,開印比丘于馬來西亞佛學院初中班學習,並先後依隨繼程比丘、修靜長老、聖嚴長老、葛印卡老師及帕奧禪師修習禪法。1998年,開印比丘受邀往夙名「風下之鄉」的沙巴州創建「寂靜禪林」,並任住持迄今。

由於幼年受父親影響,開印比丘自小熱愛書畫。青少年時期,更師從嶺南派大師劉春草學水墨畫,後隨檳城劉達勇老師(北派溥心佘學生)學習山水花鳥畫。

舍畫奮進學書藝

開印比丘早期作畫

在佛學院期間,開印比丘常獲竺摩長老提點與啟發書畫之道。1990年,開印比丘在竺老閉關前請法,竺老喻以勞生有限,書畫無涯,兩者無法兼美,惟書法可為般若方便。開印比丘銘感長老愛護提切之言,遂舍繪畫。

于臺灣圓光佛學院大學部深造時,開印比丘研修佛法之餘,亦得以親炙書法名家本慧長老(任博悟教授,齊白石學生)與張穆希老師(臺灣當代書法家王壯為學生)學楷、隸、魏碑諸家書體,並得諸師親自摩寫示範及書藝評述之指導,獲益匪淺。近年來,開印比丘更進一步轉向學習石鼓、散氏等大篆,臨鐘繇楷書、學二王行草,更喜愛米芾超逸之風。每于居靜養心之時,神游於歷代書家精妙的翰墨世界;即使臥病榻中,仍堅持不輟,濡墨揮毫,其情可感,其志足歎!

1996年,開印比丘受福嚴佛學院院長大航比丘之邀,任第八屆教務長。開印比丘除了專志於教學和教務外,也曾邀請廖大華老師到院教授書法課,並禮請書法名家杜忠誥蒞院演講「學書與學佛」,顯見開印比丘不受拘束,對書藝與修學佛法的開明圓融。

臨帖背帖和創作

開印比丘臨漢張遷碑

擅書藝者常以創意、自成一格為風,而開印比丘則以佛法而觀書藝。臺灣皓月精舍如范比丘在開印比丘紀念學藝20年的「書藝二十」作品展中,曾為文述及開印比丘如何將佛法與書藝相攝受:「臨摩碑帖的過程與禪定取業處無異,由反復『臨帖』到臨寫時能『背帖』如在目前,就如同《清淨道論》〈取業處品〉上說的由『遍作相』而『取相』而『似相』成就的過程一樣。」

臨帖是打開學習書藝的法門,開印比丘建議學書法一筆一劃絕不能輕忽,需視「臨帖」為終身學習,雖在開始因格局所限而不得發揮,然待掌握個中技巧後,自能融匯貫通,揮灑自如。

開印比丘的獨到之處在於他每完成一幅臨帖習作,必趁餘韻猶存之際,再背帖另書,于此自然成就風格獨具的創作。常閱覽古人墨蹟,並從大自然中領悟書法的韻味,亦是其讓書藝精進的方法之一。對開印比丘而言,書法涵蓋文學、佛法、哲學思想和諸子百家的論理,習作者若沒有深厚中華文化素養,不能領悟書法個中博大精深的蘊意,執筆醮墨,便無法渾然天成,終其所成不過是「匠」,而不能成「家」。

「生活中所有的學習、思想和生命經歷,皆應自然而然地呈現在書法家的書藝表現上;書藝若為創作而創作,流於標新立異,甚至矯揉造作。倘若根基不實,則難免虛浮,無病而呻吟了。」開印比丘的藝術才華與造詣,是他在面對學問時所表現的嚴謹與尊重,他的創作不僅附順于古人之風,更是糅合眾家之長及個人喜好、順應個人生命歷程與生活學習的自然展現。他以身心的攝受統一,專注當下為重。書法雖是世間藝術,開印比丘卻樂藉翰墨為般若方便,一以舒展身心,二則凝心聚神,投入書法是其生活境界,亦是樂趣。

佛法才藝相攝廿載

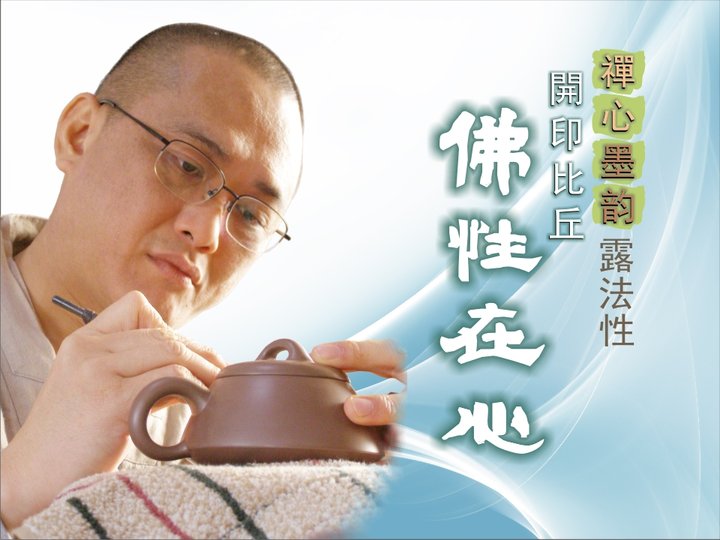

開印比丘以篆刻刀刻陶器

2008年從揮灑自如的紙上書寫藝術,開印比丘開始接觸雕刻於紫砂壺、陶器等的書法。開印比丘意隨心生,除了用筆,也用上了刀,實行以刀為筆,往金石、陶竹、磚瓦等多層面刻劃沖逆。對開印比丘而言,刀法要領與書藝同,注重輕、重、提、挑。空暇之餘,開印比丘于方寸金石之內遊刃,自得其樂。習印多年後,運刻迅疾,刻有不少蘊涵禪意的佳印,如:「神山沙門」、「林下家風」、「禪茶一味」等。揮毫所及,開印比丘的筆墨情趣,已經衍變成為禪者修行的意境,富有「禪心墨韻」。而初習陶刻時,開印比丘多半用篆刻刀或小刀,直接刻在壺上,再修補一些轉折處之輕重。後到中國江蘇宜興,深受當地文化影響,開始嘗試轉換用陶刻刀刻壺。「沖刀法更顯自然;若是寫好之後,才把中間的泥土挖掉,就像複製出來,少了個中神韻,不夠真實。」其求真求韻的藝術情操,於此一覽無遺。

古老的文字,在紙張發明前是刻在各種漢竹、木板、磁板上的,各種不同的材料皆能自然呈現書法的藝術美感。於是,開印比丘在紙上的書藝,翩然一躍而立體重現于古色古香的陶砂窯,返璞歸真,以刀為筆,難度更甚,其美不減,足見其禪心墨韻早已不為格局所束縛,毋須拘泥於形式,無處不可於瀟灑間成就藝術。

「擁抱蒼生」義賣會現場

開印比丘除了深入三藏教典多有思惟契悟外,亦師從格律詩詞名家黃玉奎老師學詩。開印比丘的詩作一如他嚴謹的治學態度,除格律之外,用典取譬皆有講究。他常將弘法修道與生活感悟入詩,發人深省,興來濡筆揮就,詩境與書法相輝映,令人讚歎。

佛教法義的研究和止觀禪法的修持是開印比丘每日的生活景況。在靈山霧嫋之處,法師揮灑翰墨之餘,審視與思惟依然與世間疾苦連成一氣。2008年,四川與緬甸先後受難於地震與風災,開印比丘舉辦「擁抱蒼生」義賣為緬川籌款;2010年,亦於藉舉辦「書藝二十」作品展以志紀念學藝20年之餘,為海地地震災民籌款。開印比丘以佛法慈悲為教化,以藝術修為行拯救,其願力之大,功德之高,將昭顯人間,彙聚大愛共成殊勝之事業。

整理/雍予

文載自福報第60期